不足しがちな栄養素、ミネラルの働き

私たちは毎日さまざまな食べ物を口にしていますが、現代の食生活では意識しないと不足しやすい栄養素があることをご存知でしょうか?

特にミネラルは、身体の機能を正常に保つために重要でありながら、なかなか十分に摂取できていない方が多いのが現状です。

今回は、そんな不足しがちなミネラルの役割や不足したときに起こる身体への影響について詳しく解説していきます。

是非、最後までご覧ください。

ミネラルとは?

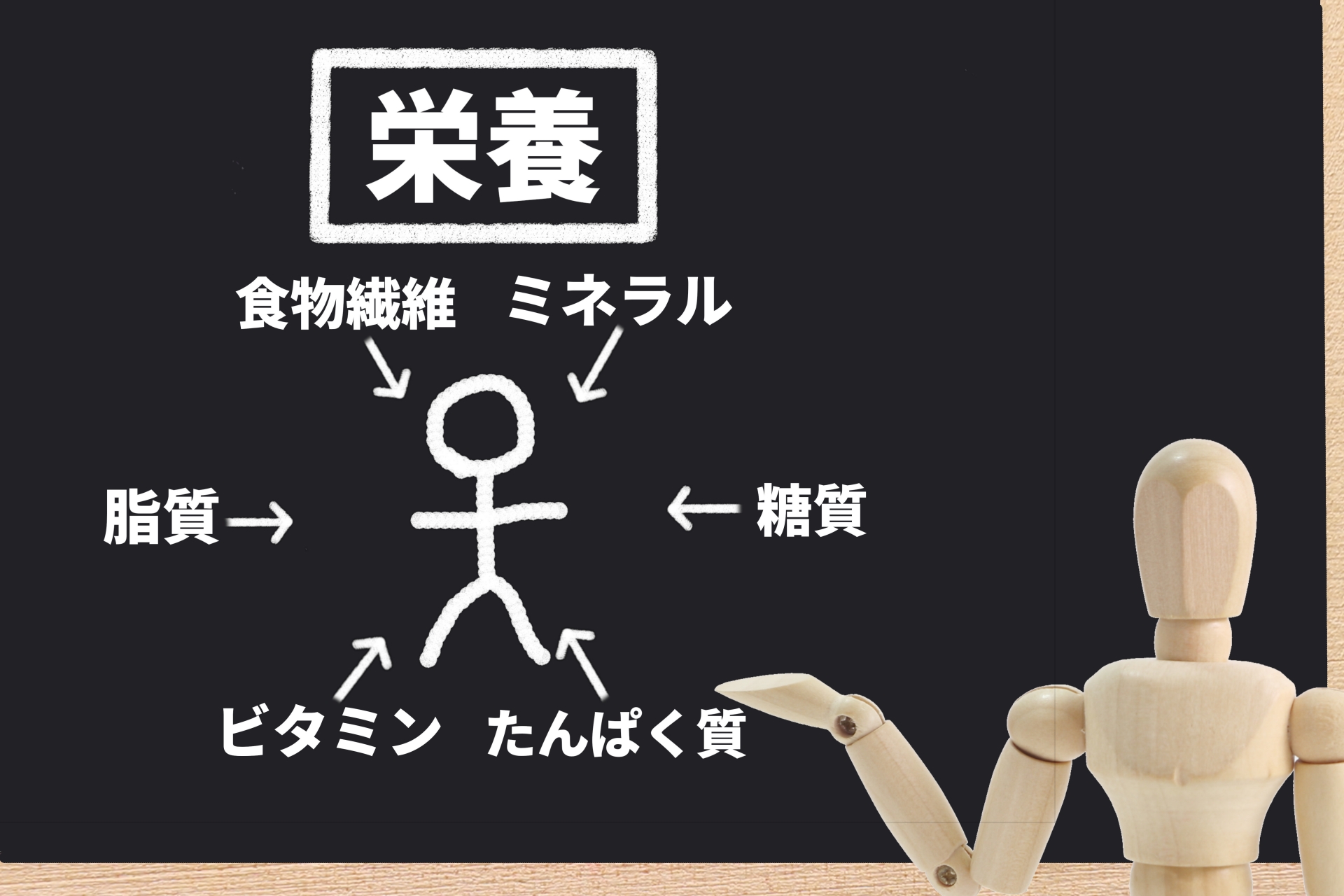

私たちが毎日口にする食べ物や飲み物には、健康を維持するために必要なさまざまな栄養素が含まれています。その中でも特に重要とされているのが「6大栄養素」と呼ばれる糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維です。

学校で学習したことがあるかもしれませんが、これらは身体の成長や健康を支えるために不可欠な栄養素として知られています。今回は、その中でも特にミネラルに着目して詳しく見ていきましょう。

ミネラルとは「無機質」とも呼ばれ、エネルギー源になることはありませんが、人間の生命維持に欠かせない重要な栄養素です。

私たちの日常生活で特に馴染みがあるのがミネラルウォーターではないでしょうか。ミネラルウォーターのラベルには、「カルシウム」や「マグネシウム」などの具体的なミネラル成分がどの程度含まれているかが記載されています。スポーツドリンクや麦茶のパッケージにも「ミネラル補給」という表示がされていることから、私たちの生活の中でミネラルが身近で重要な存在であることが分かります。

6大栄養素の役割は大きく3つに分類されます。1つ目は身体を動かすエネルギー源として働く栄養素で、これは糖質、タンパク質、脂質です。2つ目は身体の細胞や組織を作る材料となる栄養素で、これにはタンパク質、脂質、そしてミネラルが含まれます。3つ目は体調や身体の機能を整える栄養素で、ビタミンとミネラルがこれに該当します。

ミネラルが身体を作る材料としてどのように働くかを理解するために、骨の構造を考えると分かりやすいでしょう。私たちの骨は主にタンパク質とミネラルで構成されています。特に骨におけるミネラルの大部分はカルシウムであり、骨は体内におけるカルシウムの貯蔵庫の役割も担っています。

さらに、人体を構成する要素の約96%は酸素、炭素、水素、窒素の4つの元素で成り立っています。残りのわずか約4%をミネラルが占めています。これらのミネラルは体内で生成することができないため、食べ物や飲み物を通じて外部から摂取する必要があります。摂取量そのものは少ないものの、ミネラルが不足すると骨粗しょう症や貧血など、さまざまな健康障害を引き起こすことがあります。

ミネラルは自然界において約100種類が存在すると言われていますが、その中で人間が健康を維持するために必要としているミネラルは16種類とされています。これらはさらに「主要ミネラル」と「微量ミネラル」の2つに分類されます。

「主要ミネラル」は1日に100mg以上の摂取が推奨されるもので、カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、硫黄、塩素、ナトリウムの7種類があります。一方で、「微量ミネラル」は1日の摂取量が100mg未満のもので、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、ヨウ素、モリブデン、コバルトの9種類がこれに該当します。

この主要ミネラルと微量ミネラルの中で特に一般的に知られている栄養素について、その具体的な役割や不足時の健康リスク、摂取方法や効率的な摂取量などをさらに詳しく見ていきましょう。

主要ミネラル

カルシウム

カルシウムは主に歯や骨を形成する重要なミネラルの一つです。人間の体重のおよそ1~2%程度を占めるほど体内に豊富に存在しており、生命活動にとって非常に重要な役割を果たしています。

私たちの身体の中にあるカルシウムのうち、約99%は歯や骨の中に存在し、これらの硬い組織の主要な構成成分として機能しています。歯や骨に存在するカルシウムは、構造を支えるとともに、骨の強度や硬度を維持するために欠かせません。また、残りの約1%のカルシウムは血液や細胞間液に存在し、全身を巡って生命維持に必要なさまざまな機能を果たしています。

カルシウムの主な働きとして、まず細胞の分裂や細胞膜の構造維持があります。さらに、カルシウムは筋肉が収縮する際に重要な役割を担っており、運動能力や心臓の働きを支える不可欠な栄養素です。また、カルシウムは神経伝達物質の放出を促進することで、神経細胞間の情報伝達を円滑に進める役割も果たしています。さらに、血液の凝固を促進する働きもあり、傷口からの出血を素早く止めるために不可欠です。

体内のカルシウム濃度は常に一定に保たれており、不足が生じると身体はカルシウム濃度を維持するために、骨からカルシウムを取り出して血中へと放出します。この状態が長期間にわたって続くと、骨に蓄えられているカルシウムが減少し、骨密度が低下して骨が脆くなります。その結果、骨粗しょう症や骨折といった健康リスクが増加します。特に高齢者や閉経後の女性は骨密度が低下しやすいため、カルシウムの摂取には十分な注意が必要です。

しかし、カルシウムは体内への吸収率が比較的低く、摂取量のうち実際に体内で利用されるのは約20~50%程度であるとされています。この吸収率は年齢や体調、食品との組み合わせによっても変化します。例えば、ビタミンDを同時に摂取するとカルシウムの吸収が促進されるため、食生活においてはバランス良く栄養素を摂取することが推奨されています。

カルシウムを豊富に含む食品としてよく知られているものには、牛乳、ヨーグルト、チーズといった乳製品があります。また、魚介類ではしらすや煮干しなどの小魚にも多く含まれています。野菜類ではブロッコリー、小松菜、ケールなどの緑黄色野菜が優れたカルシウム源となります。これらの食品を日常的に摂取することで、歯や骨を健康に保つとともに、カルシウムが関与する多様な生理機能を正常に維持することが可能です。

マグネシウム

マグネシウムは身体の健康維持において非常に重要なミネラルの一つであり、人間の体内でさまざまな働きを担っています。体内のマグネシウムのうち約50~60%は骨に存在しており、骨の構造を維持するために不可欠な成分となっています。残りの約20%は筋肉に蓄えられており、その他は細胞組織や体液内に分布しているとされています。

骨においてマグネシウムはカルシウムと密接に結びつき、骨密度を高め、骨の形成と維持に重要な役割を果たしています。また、マグネシウムはカルシウムとバランスをとりながら、神経や筋肉の機能を調整する役割も担っています。具体的には神経の興奮を抑制する働きがあり、神経の過度な刺激を抑えることで精神的な安定をもたらします。さらに、マグネシウムは血管を拡張させる作用を持ち、血圧を正常な範囲で維持するためにも重要です。

現代の食生活ではマグネシウムを十分に摂取できている人が意外と少ないことが指摘されています。マグネシウムの摂取が不足すると、体内のマグネシウム濃度を一定に保つために骨からマグネシウムが放出されるようになります。しかし、この状態が長く続くと骨中のマグネシウムが減少し、骨の強度が低下してしまいます。

さらにマグネシウムの摂取不足が慢性的になると、骨からのマグネシウム放出だけでは十分な濃度を維持できなくなります。その結果、筋肉のけいれんや震え、吐き気、脱力感、疲労感、さらには不整脈などの症状が現れる可能性があります。特に運動量の多い人やストレスを多く感じる人はマグネシウムが不足しやすく、注意が必要です。また、長期間マグネシウムが不足することにより、高血圧、動脈硬化、糖尿病といった生活習慣病のリスクが高まる可能性も指摘されています。

マグネシウムを豊富に含む食品としては、そば、海藻類(のり、ひじき、わかめなど)、とうふ、ごま、ナッツ類(特にアーモンドやカシューナッツ)、全粒穀物、緑黄色野菜(ほうれん草など)が挙げられます。これらの食品を意識的に摂取することで、マグネシウム不足を防ぎ、骨や筋肉の健康を保つことが可能になります。

カルシウムとマグネシウムの関係性

カルシウムとマグネシウムの関係性は非常に密接であり、お互いに拮抗作用を持って働いています。この2つのミネラルの摂取バランスは特に重要であり、理想的な摂取比率はカルシウムが2に対し、マグネシウムが1とされています。この比率を保つことが身体の健康維持において理想的であると考えられています。

カルシウムとマグネシウムのバランスが崩れると、さまざまな身体的な問題が引き起こされる可能性があります。例えば、カルシウムを過剰に摂取しすぎたり、逆にマグネシウムが不足したりすると、ミネラルのバランスが崩れてしまいます。具体的には、カルシウムには筋肉を収縮させる働きがある一方で、マグネシウムには筋肉を弛緩(緩める)させる作用があります。この2つのミネラルのバランスが崩れることで筋肉の収縮と弛緩がスムーズに行われなくなり、筋肉のけいれんや攣り、硬直が起こりやすくなります。

また、カルシウムとマグネシウムは血管の機能にも大きく影響します。カルシウムは血管を収縮させる働きがありますが、マグネシウムは血管を緩めて拡張させる作用を持っています。したがって、マグネシウムが十分に摂取されていないと、血管が硬直しやすくなり、柔軟性が失われてしまう可能性があります。この状態が続くと血圧が上昇し、高血圧や動脈硬化といった生活習慣病のリスクが高まることも指摘されています。

健康を維持するためには、カルシウムとマグネシウムのバランスを整える食生活を心がける必要があります。日頃の食生活においてこの2つのミネラルの摂取バランスを意識することで、筋肉や血管の健康を維持し、より良い健康状態を保つことが可能になります。

カリウム

カリウムは成人の体内に約120g~200g程度含まれている重要なミネラルの一つです。体内のカリウムの大部分は細胞内に存在しており、細胞の正常な機能を保つために欠かせない栄養素となっています。一部のカリウムは血液や体液、骨にも存在しており、全身のさまざまな機能を支えています。

カリウムの代表的な役割の一つは血圧の調整です。具体的には、カリウムはナトリウム(塩分)と密接に関係しており、ナトリウムの過剰摂取によって上昇した血圧を抑え、安定させる働きを持っています。カリウムには、体内の余分なナトリウムを尿と一緒に排出する作用があるため、塩分の摂りすぎによる健康リスクを軽減することができます。これは高血圧や動脈硬化、脳卒中など生活習慣病の予防に非常に有効です。

一般的には、通常の食生活を送っていればカリウムが不足することはほとんどないとされています。しかし、現代の食生活では特に塩分が多い食事をしている場合、カリウムとのバランスが崩れる可能性があります。特に和食は栄養バランスが比較的良好で脂質の摂り過ぎを防ぎやすいものの、醤油や味噌、漬物などが多く使用されるため、塩分摂取が過剰になりがちです。そのため、カリウムを意識的に摂取することで、塩分過多による健康への悪影響を軽減することが可能です。

塩分が多い料理を食べる場合、カリウムが豊富な食材を一緒に摂取することで、栄養バランスが改善されます。例えば、食事に野菜や果物を積極的に取り入れることで、カリウムの摂取量を高めることができます。野菜や果物にはカリウムが豊富に含まれているため、バランスの取れた食事に欠かせない食材です。

何らかの原因でカリウムが不足すると、身体にさまざまな異常が現れます。具体的な症状としては、脱力感、筋力の低下、食欲不振、吐き気、便秘、さらには重度の場合には精神障害や不整脈といった重篤な症状を引き起こすこともあります。特に利尿剤を使用している方や、激しい運動による大量の汗をかく方、慢性的に下痢を起こしている方などは、カリウムが不足しやすいため注意が必要です。

カリウムを多く含む食品としては、バナナ、メロンなどの果物、サツマイモ、ジャガイモ、かぼちゃなどの芋類、ほうれん草、小松菜などの葉物野菜、アボカド、海藻類などがあります。これらを日常的に食生活に取り入れることで、カリウムを効率的に摂取することができます。

健康を維持し、生活習慣病を予防するためにも、塩分とカリウムのバランスに注意を払い、積極的にカリウムを含む食品を摂ることが望ましいでしょう。

ナトリウム

ナトリウムは、主に食塩(塩化ナトリウム)という形で日常的に摂取されることが多い重要なミネラルです。人間の体内では、ナトリウムは細胞外液や細胞内液、そして骨中にも存在しており、身体の水分バランスや浸透圧の調整に大きな役割を果たしています。

ナトリウムは生命活動に不可欠なミネラルですが、その必要量自体は実はそれほど多くありません。むしろ現代の食生活においては、ナトリウムの過剰摂取が健康問題として広く認識されており、多くの人が摂りすぎているという状況にあります。

運動や高温環境により汗をかくと、体内から水分とともにナトリウムをはじめとするミネラルも排出されます。これらのミネラルは汗とともに体外へ出ていくものの、体内では必要に応じて腎臓で再吸収が促進され、ナトリウム濃度の調整が行われています。そのため、体外から補給するナトリウムの必要量はそれほど多くなく、成人で1日約600mg程度で十分だと考えられています。

食品の成分表示などでよく目にする「食塩相当量」は、ナトリウム量から計算されます。具体的には以下の式を用いて計算できます。

食塩相当量(g)=ナトリウム(g)×2.54

この計算式を用いると、ナトリウム600mgは食塩相当量に換算すると約1.5gとなります。

近年は健康志向が高まり、減塩を謳った食品が多く市場に出回っていますが、それでもナトリウムの摂取量を十分に減らすまでには至っていないと指摘されています。食生活におけるナトリウム摂取量を抑えることは、健康を維持するために極めて重要です。具体的には、ナトリウムを摂り過ぎると血圧が上昇し、高血圧症のリスクが高まります。研究によると、1日当たりの塩分摂取量をわずか1g減らすだけで、高血圧の人では血圧が約1mmHg低下し、そうでない人でも約0.5mmHgの低下が期待できるとされています。

さらに、ナトリウムの過剰摂取は高血圧だけでなく、循環器疾患、脳卒中、心臓病のリスクを増加させるほか、胃がんなどの一部のがんの発生リスクにも影響を与えることが分かっています。これは、過剰な塩分が胃粘膜を刺激し炎症を引き起こしたり、体内で活性酸素の生成を促進したりするためと考えられています。

日常生活の中でナトリウムの摂取量を減らすためには、料理に使う塩分を意識的に減らすだけでなく、加工食品や外食を控え、塩分が少ない新鮮な食品や、香辛料や酸味(レモンや酢など)を活用した味付けを取り入れることが効果的です。また、カリウムを多く含む食品を積極的に摂ることで、ナトリウムの排出を促進し、バランスを改善することも推奨されています。

こうした取り組みにより、ナトリウム摂取量を適正範囲内に抑え、高血圧をはじめとする生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を目指すことが大切です。

微量ミネラル

鉄

鉄は人間の健康維持に欠かせないミネラルの一つであり、特に血液中に存在するヘモグロビンを構成する重要な要素です。ヘモグロビンは赤血球の中に含まれるタンパク質で、肺から取り込んだ酸素を身体の隅々まで運搬する役割を担っています。鉄が十分に摂取されないと、このヘモグロビンを作ることができなくなり、酸素を効率よく全身へ届けることが難しくなります。その結果、身体は酸欠状態となり、疲れやすさ、めまい、動悸、息切れなどの症状が現れる「鉄欠乏性貧血」の状態に陥ります。

食品中に含まれる鉄は、大きく「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の二種類に分けられます。ヘム鉄は主に動物性食品に含まれ、そのまま体内で比較的効率よく吸収されます。一方、非ヘム鉄は主に植物性食品に含まれており、胃の中で胃酸の作用によって一度2価の鉄イオン(Fe²⁺)に還元されてから体内に吸収されます。非ヘム鉄はヘム鉄と比べると吸収率が低く、摂取量のうち実際に吸収されるのはおよそ15%程度とされています。そのため、非ヘム鉄を摂る場合は、ビタミンCなど鉄の吸収を促進する栄養素と一緒に摂取するとより効率的に吸収されます。

鉄は体内で単独で存在すると毒性があるため、体内では常にタンパク質と結合することで無害な状態となります。吸収された鉄は血液によって主に骨髄に運ばれ、そこでヘモグロビンの合成に利用されます。ヘモグロビンが完成した後、赤血球に含まれて全身へ酸素を運搬します。

赤血球はおよそ120日の寿命を持ち、その後は主に脾臓や肝臓において、マクロファージと呼ばれる免疫細胞によって分解されます。分解されたヘモグロビンから鉄は再び回収され、新たなヘモグロビンの生成に再利用されます。このように、体内には貴重な鉄を無駄にしないための再利用の仕組みが備わっています。

しかし、この再利用の仕組みがあるとはいえ、鉄は永久に体内に留まるわけではありません。毎日、汗や尿などを通じて1mgほどの鉄が自然に排出されています。特に女性の場合、月経による出血で鉄の喪失が増えるため、男性よりも鉄欠乏が起こりやすくなります。そのため女性は日頃から意識的に鉄分を摂取する必要があります。

鉄を豊富に含む食品としては、動物性食品ではレバー、あさりなどの貝類、植物性食品では大豆製品(豆腐、納豆など)、ほうれん草、ひじき、海苔、ゴマなどがあります。これらの食品をバランスよく摂取することが、鉄欠乏を予防し、健康を維持するためにはとても大切です。また、鉄の吸収を高めるために、ビタミンCが多い食品(柑橘類やキウイなど)と一緒に摂ることも推奨されています。

亜鉛

亜鉛は身体にとって不可欠な微量ミネラルの一つであり、体内では非常に多岐にわたる重要な役割を担っています。亜鉛が食品から体内に取り込まれると、主に小腸の十二指腸や空腸といった部位で吸収されます。その後、亜鉛は血液中でアルブミンなどのタンパク質と結合し、肝臓を経由して全身の細胞や組織へと運ばれます。

成人(体重約70kg)の体内に含まれる亜鉛の総量はおよそ1.5~3g程度であり、他のミネラルと比較しても非常に少量しか存在しません。約60%が筋肉組織内に存在し、筋肉の正常な機能を維持するために重要な働きをしています。また約20%は皮膚に存在し、残りはさまざまな細胞や骨、肝臓、腎臓などに幅広く分布しています。

亜鉛の主な働きの一つとして、体内に存在する多くの酵素を活性化させることが挙げられます。亜鉛が活性化する酵素には、糖代謝やエネルギー産生に関わるもの、タンパク質の分解や合成を促進するもの、DNAやRNAの合成をサポートするものなど、生命維持に欠かせないものが多数含まれています。そのため、亜鉛が不足すると身体全体の機能にさまざまな影響が現れてしまいます。

特に亜鉛が豊富に存在する皮膚では、欠乏が進むと皮膚炎や湿疹、脱毛などの皮膚トラブルが生じやすくなります。また、亜鉛は赤血球を作る過程にも必要であり、不足すると貧血症状を引き起こす可能性があります。舌の上皮細胞にも亜鉛が多く存在するため、亜鉛不足が長引くと味覚障害を招き、食べ物の味が感じにくくなることがあります。さらに、成長期の子どもにおいては亜鉛が発育や成長ホルモンの働きに深く関与しているため、不足すると成長障害や発達遅延といった問題が起こることも知られています。

亜鉛を多く含む食品としては、カキなどの貝類、チーズ、牛肉、鶏肉、卵、わかめなどの海藻類、豆類、ナッツ類などが挙げられます。しかし現代人の食生活では亜鉛の摂取量が不足しがちであり、実際に必要量を満たしている人は少ないとされています。

また、近年では筋力トレーニングを行う方を中心に、亜鉛を含むサプリメントが注目されるようになりました。その背景として、亜鉛が身体の発達に重要な成長ホルモンや、筋肉の増強や男性らしい身体づくりに関与するテストステロンの生成・分泌を促す役割を持つことが知られるようになったことがあります。また、亜鉛には免疫機能を高める作用もあり、激しい運動やトレーニング後の免疫力の低下を防ぐ働きも期待されています。

筋力トレーニング中は、運動による発汗で亜鉛が通常よりも多く失われるだけでなく、筋肉組織の修復や成長のためにタンパク質の代謝が活発化します。その結果、亜鉛の消費量も増えるため、トレーニングを行う人は特に亜鉛を意識して摂取することが望ましいとされています。

まとめ

ミネラルは私たちの身体にとって重要な役割を果たすものがたくさんあります。

不足すると健康に悪影響が出てしまうものもあります。

自分の身体に足りていないものを把握し、少しずつでも意識して摂るようにしていきましょう。

TRANSCENDでは、一人ひとりの状況に合わせて適したメニューを組んでいます。

通う頻度についても月2回、月4回、月8回の3つのプランから選択できるので、お気軽にご相談ください。