正しく知れば怖くない!知られざる脂肪とコレステロールの役割

健康志向の高まりとともに、「体脂肪は減らすべき」「コレステロールは控えたい」といった声をよく耳にします。

確かに、過剰な脂肪や血中脂質の増加は生活習慣病のリスクを高め、美容面でも悩みの種となりがちです。

しかし、本当に脂肪やコレステロールは「悪者」なのでしょうか?

このブログでは、脂肪やコレステロールが持つ本来の役割や働き、そして私たちの身体にとってどれほど重要な存在であるかを詳しく解説していきます。

是非最後までご覧ください。

脂肪は本当に悪者?

体重を減らしたい、脂肪を落としたいという方は少なくありません。健康や美容への関心が高まる中、脂肪が少ないほうがさまざまなメリットがあることは、誰もが容易に想像できるでしょう。過剰な脂肪の蓄積は心疾患や糖尿病など生活習慣病のリスクを高め、外見上のコンプレックスを生むこともあります。しかし、脂肪は必ずしも悪者というわけではありません。

脂肪はどちらかと言えばマイナス面がクローズアップされがちですが、人間が生きていくうえで非常に重要な役割を担っています。実際、人間が長期間にわたり食事を摂れなかったとしても、即座に活動不能に陥ることはありません。これは脂肪が、エネルギーを蓄えておく貯蔵庫の役割を果たしているからです。

人間の身体は、摂取した栄養素を余剰分として体脂肪に変換し、蓄積しておく能力を備えています。脂肪は高効率のエネルギー源であり、糖質やタンパク質に比べ、単位重量あたりのエネルギーが高く、多くのエネルギーをコンパクトに貯蔵することが可能です。これにより、食事が一時的に不足した際でも、体脂肪を分解しエネルギーとして活用することで、生命維持を可能にしているのです。

また、人類の進化を振り返ってみると、脂肪が生命維持に欠かせない理由がさらに明確になります。原始時代、人々は狩猟や農耕によって食糧を確保していましたが、毎回成功するとは限らず、狩猟の失敗や天候不順などによる不作で飢餓に直面することも頻繁にありました。このような厳しい環境下では、脂肪を効率よく蓄積し、必要に応じてエネルギーに変換する機能が、生き残るための非常に重要な適応能力でした。

さらに脂肪は、エネルギーの貯蔵庫としてだけでなく、体温を一定に保つ保温効果、臓器を物理的な衝撃から守るクッションとしての役割、さらには脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)を吸収・運搬する役割など、多くの重要な働きを持っています。また、ホルモンバランスの維持や細胞膜の構成要素としても脂肪は欠かせません。

現代においては食べ物が豊富にあり、飢餓のリスクは大幅に低下しましたが、私たちの身体に刻み込まれた脂肪を蓄える仕組みはそのまま残っています。これが現代人の肥満を生む一因ともなっていますが、本来の脂肪の役割を理解することによって、過度なダイエットや脂肪の極端な削減が身体に及ぼすリスクを認識することができます。

脂肪は、適量であれば健康維持と生命活動を支える重要な要素であるということを忘れてはいけません。

中性脂肪やコレステロールの誤解と真実

食事から摂取した脂質は、すぐにエネルギーとして利用されるわけではなく、多くの場合、体脂肪として体内に蓄積されます。脂質のほとんどは中性脂肪という形態であり、専門的にはトリグリセリドと呼ばれています。このトリグリセリドは、食物に含まれる脂肪酸とグリセロールが結びついたもので、摂取後、小腸で消化・吸収されます。

中性脂肪やコレステロールという言葉を聞くと、多くの人はそれらが身体にとって害のあるものと感じるかもしれません。実際、中性脂肪やコレステロールが増えすぎると動脈硬化や心疾患などのリスクが高まることが医学的にも証明されています。しかし一方で、中性脂肪やコレステロールは身体を維持するために欠かせない物質でもあります。例えばコレステロールは、細胞膜の構成成分として必要不可欠であり、ホルモンやビタミンDの原料としても重要な役割を担っています。

人間の身体は非常に効率的に栄養素を利用しますが、摂取した栄養がエネルギーとしてすぐに消費されない場合、余分なエネルギーは尿や便として排泄されることなく、中性脂肪という形で体内に貯蔵されます。この中性脂肪は脂肪細胞に貯えられ、特にお腹周りや太ももなどに皮下脂肪として蓄積されます。これがいわゆる「体脂肪」として目に見える形で現れ、皮下脂肪が多すぎると体型が崩れたり、肥満として健康リスクが高まったりします。

しかし、体脂肪はただ単に蓄えられるだけではありません。脂肪は体内で重要なエネルギー源として活用されます。例えば食事を一食抜いた場合でも、身体が動けるのはこの脂肪がエネルギーに変換されているからです。脂肪細胞が蓄えた脂質は脂肪酸として血液中に放出され、エネルギー不足の時には筋肉や臓器で燃焼されてエネルギー源となります。

脂肪細胞は1グラムあたり約7.2kcalのエネルギーを蓄えており、糖質(1グラムあたり4kcal)と比べてもエネルギー効率が良いため、長時間の運動や絶食状態において非常に有効なエネルギー源となります。

また、適度な体脂肪は美しいボディラインの形成にも貢献します。脂肪が適度に存在することにより、肌にハリや弾力が生まれ、メリハリのある体型が作られます。また、体脂肪を適度に維持することは筋肉の成長にもプラスの効果があります。体脂肪が適度にあることで筋肉が支えられやすくなり、結果として筋肉量の維持・増加につながることが知られています。

体脂肪率の適正値は、一般的に成人男性であれば10%~15%、成人女性であれば20%~25%とされています。この範囲を保つことで、健康的な生活や運動のためのエネルギー源を十分に確保しつつ、過剰な脂肪による健康リスクを最小限に抑えることが可能になります。

脂肪の分解、運搬、燃焼

私たちの身体が活動をするためにはエネルギーが必要です。その主なエネルギー源として、まず糖質が挙げられます。糖質は食事から摂取した後、グルコースとして血液中に入り、その一部が肝臓や筋肉においてグリコーゲンという形で蓄積されます。運動や長時間の空腹などでこのグリコーゲンが使い切られると、身体は次に脂肪をエネルギー源として利用し始めます。

脂肪は皮下脂肪、腹腔内脂肪、筋肉間脂肪などの形で体内に蓄積されていますが、これをエネルギーとして利用するためには複雑な過程を経る必要があります。この過程は大きく「分解」「運搬」「燃焼」の3つの工程に分けることができます。

まず、「分解」の過程においては、脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪(トリグリセリド)を遊離脂肪酸とグリセロールに分解する必要があります。この際にはホルモンの指令が不可欠であり、その指令を出す役割を果たすのが、グルカゴン、ノルアドレナリン、アドレナリンといったホルモンです。これらのホルモンは脂肪細胞の表面を覆うタンパク質を除去することで脂肪の分解を促進します。この脂肪の分解を担う重要な酵素が「ホルモン感受性リパーゼ(HSL)」です。

ホルモン感受性リパーゼはその名前が示すように、特定のホルモンに感受性を持つ酵素で、ホルモンの作用により活性化または抑制されます。空腹時に血糖値が低下するとグルカゴンの分泌が促され、また運動時には交感神経の刺激によりノルアドレナリンやアドレナリンが分泌されます。これらのホルモンが増えることでホルモン感受性リパーゼの活性が高まり、脂肪分解が加速します。一方、食後などで血糖値が高くなると、インスリンが分泌されます。インスリンはエネルギーが十分に供給されているというシグナルを送り、ホルモン感受性リパーゼの活性を抑制して脂肪の分解を止め、むしろ脂肪を蓄積する方向へと働きます。

次に、「運搬」の段階では、分解された遊離脂肪酸が細胞で実際にエネルギーとして使われる場所まで届けられる必要があります。遊離脂肪酸はアルブミンというタンパク質と結合して血液中を移動します。この状態ではじめて身体の各組織で利用可能なエネルギー源となります。

脂肪酸が細胞に届けられると、いよいよエネルギーとして「燃焼」する段階に入ります。燃焼の舞台となるのが、細胞内にあるミトコンドリアです。しかし、脂肪酸は直接ミトコンドリアの膜を通過できません。そこで必要になるのがカルニチンという物質です。脂肪酸はカルニチンと結合することでミトコンドリアの膜を通過できる形になります。このことからカルニチンは脂肪のエネルギー代謝において重要な役割を果たすとされており、カルニチンを多く含む食品として羊肉が注目されるほか、効率的に脂肪を燃焼させるためにサプリメントとしても広く利用されています。

ミトコンドリアに運ばれた脂肪酸は、β酸化という一連の化学反応を経てさらに小さな分子に分解され、TCA回路(クエン酸回路)と呼ばれるエネルギー生産システムに投入されます。このTCA回路では、脂肪酸の分解産物が最終的に二酸化炭素と水に完全に分解されます。この代謝の過程で大量のATPというエネルギー物質が生成され、筋肉の収縮、体温維持、神経活動など生命活動に使われます。

以上が脂肪がエネルギーとして使われる詳細な過程であり、実際には非常に多くの化学反応や酵素の作用、元素の結合・分離などが複雑に絡み合っています。

脂肪を効率良く燃焼させる

脂肪燃焼の仕組みを活用して蓄積された脂肪を効率良く減らすためには、体内に蓄積されたエネルギー源を戦略的に利用することが大切です。その中でも特に重要なポイントは、食事から摂取した糖質によって体内で作られるグリコーゲンというエネルギー源を使い切ることです。

グリコーゲンは主に肝臓や筋肉に蓄えられ、体を動かす際の第一のエネルギー源として使われます。グリコーゲンが体内に十分残っている間は、身体は蓄積された脂肪を積極的に使うことがありません。しかし、運動などでこのグリコーゲンをしっかり使い切った段階で、身体は次のエネルギー源として脂肪を使い始めます。これは例えるならば、普段使う現金(グリコーゲン)を使い切った後、銀行に預けている貯蓄(脂肪)に手をつけるような仕組みと同じです。

さらに、空腹時に体内ではグルカゴンが分泌されます。グルカゴンは脂肪の分解を促進し、エネルギー源として利用可能な状態にします。つまり、空腹状態での運動は蓄積された脂肪を効率よく燃焼させることが可能になるのです。

しかし、脂肪を増やさないように予防する観点では、食後の運動も非常に重要となります。食後は血糖値が高くなり、それを下げるためにインスリンが分泌されます。インスリンは血糖を体内で脂肪に変換して蓄積させる働きがありますが、これは本来人間が飢餓に備えるための生理的な仕組みです。この脂肪の合成を最小限にするためには、食後すぐに軽い運動を行い、グリコーゲンを速やかに使用し、脂肪への転換を抑制することが効果的です。

では、具体的にはどのような運動が脂肪燃焼に適しているのでしょうか。一般的に脂肪燃焼に適しているとされるのは、有酸素運動です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、スイミングなど、比較的低強度で長時間継続可能な運動がこれに当たります。

有酸素運動の開始直後にはまずグリコーゲンが使われますが、運動を続けていくうちにグリコーゲンが徐々に減少し、やがて脂肪が主なエネルギー源として使われるようになります。このプロセスがスムーズに進むためには、一定の強度で運動を持続することが重要です。一般的に、有酸素運動を始めてから脂肪が主要なエネルギー源として使われ始めるまでには、約20分程度かかるとされています。この時間を超えて運動を続けることで、効率よく脂肪を燃焼させることが可能になるのです。

しかし、空腹時の運動には注意が必要です。空腹時の運動は、気持ちが乗らなかったり、エネルギー不足で体調を崩したり、低血糖を引き起こす場合もあります。さらに、エネルギー不足の状態が続くと、筋肉を分解してエネルギーを確保しようとすることもあります。筋肉量が減ることは代謝の低下を引き起こし、結果的に脂肪がつきやすい身体になってしまうリスクもあります。

こうしたリスクを避けるためにも、自分の身体の状態や生活習慣に合わせて、食事のタイミングや運動の強度を調整することが大切です。特に筋力トレーニングを併用することで筋肉量を維持または向上させ、基礎代謝を高めることができます。筋力トレーニングと有酸素運動を上手に組み合わせ、食事の内容や摂取タイミングを計画的に管理することで、健康的かつ効率的に脂肪を燃焼させることが可能となるでしょう。

コレステロールの種類

LDLコレステロール

LDLコレステロールは、血液中に存在する脂質の一種で、コレステロールを多く含み、中性脂肪の割合が比較的少ないという特徴があります。LDLの主な役割は、肝臓で合成されたコレステロールを血液を通じて全身の各細胞へと届けることです。コレステロールは細胞膜の構成成分やホルモンの材料などとして欠かせない存在であるため、この輸送機能は非常に重要です。しかし、LDLが過剰になると血液中に余分なコレステロールが増え、やがて血管内壁に蓄積されやすくなります。これが進行すると、血管の内側にプラーク(脂肪性沈着物)が形成され、血管が徐々に狭く、硬くなってしまう「動脈硬化」という状態に陥ります。

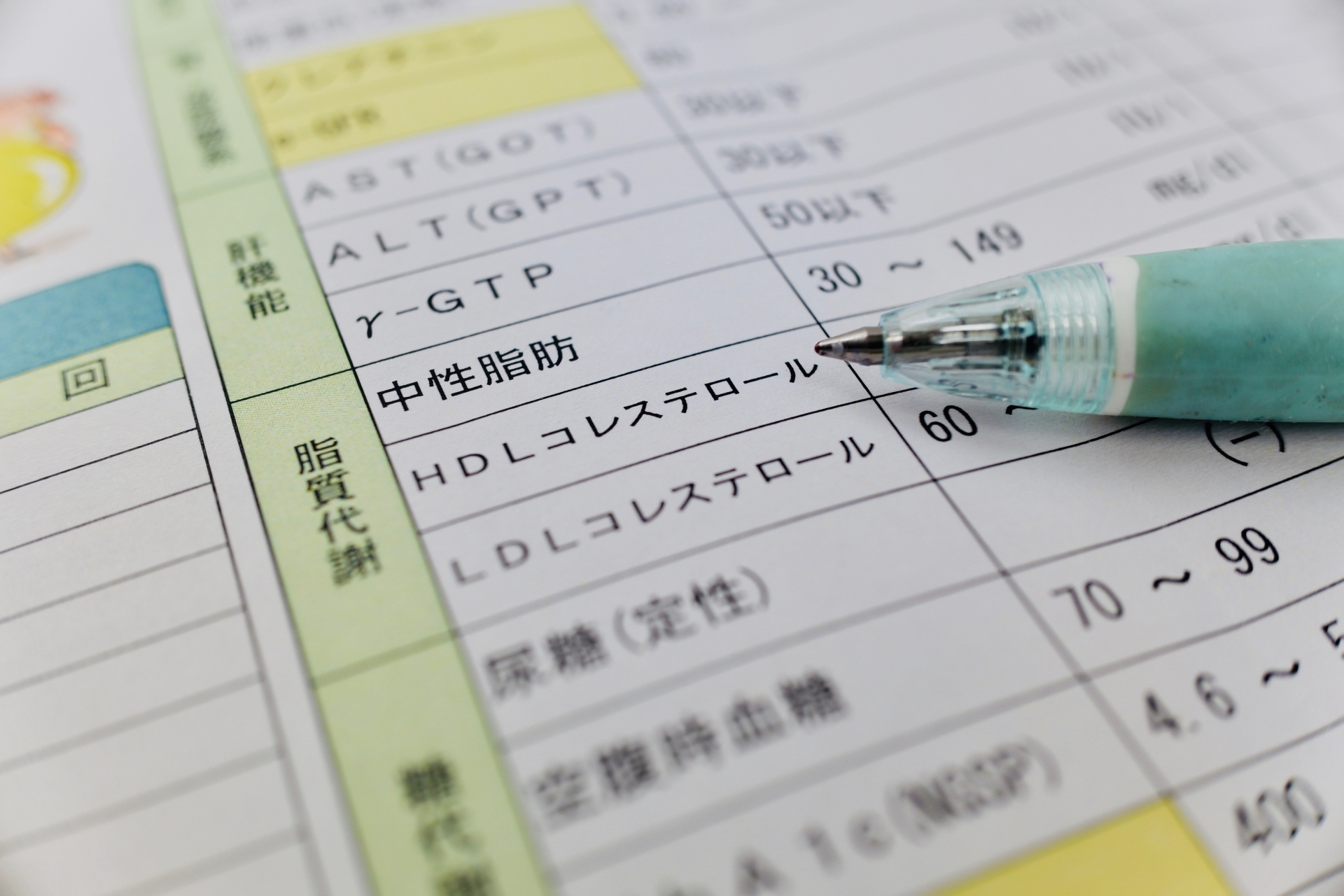

動脈硬化が進むと、血液の流れが悪くなり、やがて心臓の冠動脈が詰まることで心筋梗塞を、脳の血管が詰まることで脳梗塞を引き起こす可能性が高まります。これらの疾患は命に関わる重大な病気であるため、LDLコレステロール値の管理は健康維持において極めて重要です。そのため、定期的な健康診断ではLDL値が重要なチェック項目とされており、数値が基準値を超えている場合は、食事の見直し、運動習慣の改善、必要に応じて医薬品による治療が推奨されることになります。

HDLコレステロール

HDLコレステロールは、タンパク質の割合が高いため密度が高く、脂肪の含有量が少ない構造をしています。HDLの最大の役割は、血管内や細胞内に余ってしまったコレステロールを回収し、それを肝臓へと戻すことです。肝臓に戻されたコレステロールは再び体内で利用されるか、あるいは胆汁酸として体外に排出される経路をたどります。この働きによって、血管内にコレステロールが溜まりにくくなり、動脈硬化の進行を抑制する効果が期待できます。

HDLがしっかりと機能している状態では、体内のコレステロールバランスが保たれやすく、心血管疾患の予防に繋がることが知られています。そのため、HDLは「善玉コレステロール」と呼ばれ、高値であるほど健康にとって有利とされています。反対にHDLの数値が低すぎる場合は、余剰なコレステロールが血管内に残留しやすくなり、動脈硬化やその先にある心疾患・脳疾患のリスクが高まります。そのため、HDL値が基準より低いと診断された場合には、運動不足、喫煙、過度なアルコール摂取など生活習慣の改善が求められます。

このように、LDLとHDLという二種類のコレステロールは、それぞれ異なる働きを担いながら、私たちの体内で重要なバランスを形成しています。単純に「悪い」「良い」といったラベルで判断するのではなく、それぞれの働きを理解し、総合的にコレステロールの管理をしていくことが、健康維持のカギとなります。

コレステロールの役割

細胞膜の材料になる

コレステロールは、私たちの身体を構成するすべての細胞にとって欠かせない存在です。特に細胞膜の構造において非常に重要な役割を果たしています。細胞膜は主にリン脂質とタンパク質から構成されており、その中に適量のコレステロールが含まれることで、膜の流動性や柔軟性、強度が維持されます。コレステロールは細胞膜の脂質二重層の隙間に入り込み、隙間を埋めるようにして膜を安定させ、外部からの物理的な衝撃や温度変化にも耐えられるようにします。この機能により、細胞は壊れにくくなり、外部からの侵入物や刺激に対するバリア機能が保たれるのです。また、細胞膜の特性によって、細胞間の情報伝達や物質の出入りの調整もスムーズに行われるため、コレステロールは細胞の健康と正常な働きを支える基盤となっています。

ホルモンの材料になる

コレステロールはホルモン合成においても非常に重要な原料です。特に副腎皮質で合成されるステロイドホルモンは、コレステロールを基にして作られています。これには、糖質コルチコイド(コルチゾールなど)や鉱質コルチコイド(アルドステロンなど)といった重要なホルモンが含まれます。糖質コルチコイドはストレスに対する反応や糖質・脂質・タンパク質の代謝を調整し、鉱質コルチコイドは体内のナトリウムやカリウムのバランス、水分の調整を行う役割があります。

また、コレステロールは性ホルモンの材料としても欠かせません。女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロン、男性ホルモンのテストステロンといった性ホルモンも、すべてコレステロールをもとに合成されています。これらのホルモンは、生殖機能の維持だけでなく、骨の健康、皮膚や筋肉の状態、気分や認知機能にも影響を及ぼします。つまり、ホルモンバランスを整えるためにも、コレステロールは必要不可欠な栄養素であり、極端に少なくなることは健康に悪影響を及ぼします。

胆汁酸の材料になる

コレステロールは、肝臓で胆汁酸の原料として利用されます。胆汁酸は肝臓で合成された後、胆のうに貯蔵され、食事の際に十二指腸へと分泌されます。胆汁酸の最も重要な働きは、食事中の脂肪を乳化させることです。乳化とは、水に溶けにくい脂質を細かい粒子に分解して水と混ざりやすくするプロセスであり、これによって脂肪が酵素によって分解されやすくなります。

乳化されることにより、脂肪酸やモノグリセリドといった脂肪の分解産物は、小腸で吸収されやすい形に変化します。さらに、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、Kなど)も胆汁酸の乳化作用によって吸収率が高まるため、栄養の効率的な吸収において胆汁酸は重要な役割を担っています。こうした消化・吸収機能を支える胆汁酸の生成に、コレステロールが必要であるという事実は見落とされがちですが、私たちの栄養管理や健康維持にとって極めて重要です。

まとめ

脂肪やコレステロールは、過剰になれば確かに健康を害する原因となりますが、適切な量を保てば、私たちの生命活動を支える不可欠な存在です。

大切なのは、「減らすこと」ではなく、「整えること」。

偏ったイメージにとらわれず、自分の身体と向き合いながら、栄養バランスのとれた食事と運動習慣を身につけることが、真の健康を実現するカギとなるでしょう。

TRANSCENDでは、一人ひとりの状況に合わせて適したメニューを組んでいます。

通う頻度についても月2回、月4回、月8回の3つのプランから選択できるので、お気軽にご相談ください。